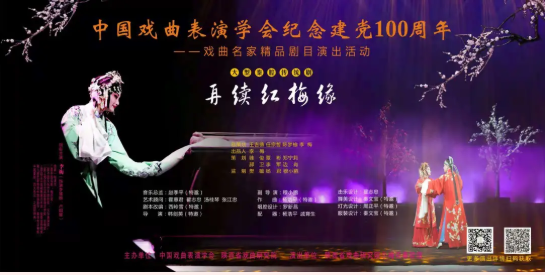

2020年12月19日“中国戏曲表演学会纪念建党100周年——戏曲名家精品剧目演出活动”在北京拉开帷幕,特邀中国戏曲表演学会常务理事、陕西省戏曲研究院党委书记、院长李梅携大型秦腔传统剧《再续红梅缘》在北京梅兰芳大剧院参加启动仪式并进行首场演出。主演李梅以高超的演技一人分饰两角,《再续红梅缘》全剧以红梅为象征贯穿始终,梅兰芳大剧院又以京剧“梅派”创始人梅兰芳先生命名,众多机缘巧合让冬日的京城梨园上演了一出别样的“梅花三弄”。从现场的照片及演员、观众的反馈来看,场面火爆、一票难求、不失传统、兼具创新……众多褒奖评议从20日一大早的各大社交平台传递出来。在当前媒介融合发展的信息时代,舆论监督与反馈就像多米诺骨牌效应一样,坏事永远捂不住,好事也没法去捏造。去中心化的表达形成的群体意见代表了广大受众及媒介信息参与者的真实想法。从2015年5月秦腔《再续红梅缘》首演至今,五年多过去了,实践证明带着当代艺术审美“思考式”的回归传统,秦腔(或其它地方戏)必将继续保持旺盛的生命力,播撒中华民族传统美德,诠释社会主义核心价值观的方方面面。秦腔《再续红梅缘》的成功实践首先源自陕西省戏曲研究院这一代演职人员不断坚守剧院红色文艺轻骑兵“从群众中来,到群众中去”的创作原则,同时从第九期训练班、第十期训练班起持续加大传统戏教学和传统剧目的创新排演也为秦腔《再续红梅缘》提供了强有力的演职人员传承梯队,以“十年磨一戏”的态度,不断完善打磨,为秦腔留下了一部经典作品。

坚持“从群众中来,到群众中去”创作路线

1938年在延安创建的陕西省戏曲研究院,是中国共产党创建的第一个红色戏曲团体。延安时期剧院的前身“民众剧团”,就以《血泪仇》《穷人恨》《中国魂》等剧作进行了革命文艺实践并发挥了独特的历史作用;改革开放以来,创作演出了一大批脍炙人口的优秀剧目,其中《千古一帝》《杨贵妃》《留下真情》等剧目分别获得全国“五个一工程”奖、“全国现代戏调演优秀剧目奖”和“文华新剧目奖”等奖项。八十多年来,陕西省戏曲研究院弘扬延安精神,坚持价值引领,创作演出了一大批思想性、艺术性、观赏性俱佳的戏曲作品。用戏曲表现现代题材是陕西省戏曲研究院早在延安时期就独创的一种表现形式,一改穿戴传统戏剧服装和表演程式 ,演员均以现代服装、现代生活动作在舞台上演出,《血泪仇》《穷人恨》《中国魂》《大家喜欢》等剧目至今还常演不衰,足见其思想性、艺术性、群众性的成功之处。但作为西北地区最大的艺术院团,对传统剧目的继承发展一样是陕西省戏曲研究院这八十多年来的优良传统。在坚持“从群众中来,到群众中去”的路线基础上,以第一任院长马健翎为代表的剧院编导团队,一直在对秦腔及陕西地方戏传统剧目进行着辩证的时代化革新。

早在1952年10月6日至11月4日,中央人民政府文化部在首都北京举行第一届全国戏曲观摩演出大会上,马健翎院长就把秦腔传统戏《蝴蝶杯》前半部分改为《游龟山》并获剧本创作奖。时过境迁,当下的秦腔传统剧目如何面对在多元化文化环境下成长起来的年轻观众,这也是对戏曲工作者的一大考验。为谁演?演什么?怎么演?面对这三个现实的问题,让人欣慰的是,陕西省戏曲研究院以李梅为代表的这一代秦腔人在探索秦腔传统戏的抢救性保护上,还是用了很大的心思。随着大众审美的不断提升,戏曲的艺术表现也要不断提升适合当前的观众需求,也就是满足群众的观看需求。秦腔《再续红梅缘》的戏曲故事与《游西湖》《西湖遗恨》均源自一处,都讲述了南宋时期,李慧娘与太学生裴瑞卿一见钟情、红梅定情的故事。特别是《游西湖》作为秦腔传统剧目,1953年在原有剧本的基础上,由陕甘宁边区民众剧团创始人之一马健翎亲自改编,“秦腔正宗”李正敏设计唱腔,边区革命文艺团体培养的第一批革命文艺工作者马蓝鱼担纲主演。剧中长达数分钟的慢卧鱼、吹火等绝技令人叹为观止。如果说当时去糟粕的改编让秦腔《游西湖》展现出了新社会革命的新面貌,那如今秦腔《再续红梅缘》的成功上演则很好的展示了面对不断提高的受众审美需求,文艺工作者的一种担当。让传统戏曲更加贴切新时代的受众需求,这也是陕西省戏曲研究院的演职人员这么多年一直秉承的艺术创作道路,包括此次晋京演出的《路遥的世界》《关西夫子》都透露着剧院多年来形成的一种文艺路线和创作风格。

尊重传统挖掘戏曲的永恒审美价值

很多人在文字上曾经提出疑问,秦腔《再续红梅缘》究竟是古典剧还是传统剧?

这两个称谓应该不能在一个层面进行比较。古典剧是相对于题材的叫法,与之对立的是现代剧。传统剧则是针对表演的内容上来区别对待的。《再续红梅缘》入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才自主选题资助项目、国家级非物质文化遗产保护项目“秦腔”抢救传承剧目。也正是基于这出戏守望传统,强调戏曲程式美、写意美、古典美的浪漫主义手法。首先不能否定已有的秦腔传统戏的艺术价值,但作为一门综合舞台艺术,秦腔的表现手法和形态也不能一直一成不变,近代秦腔在演唱、音乐、服饰方面已经发生了重大变化。传统戏上台定场诗、下场走“倒四锤”必须继承,但不是说新瓶就不能装陈醋,在恰当的地方运用好传统程式,取舍或者增添其它更多的文艺元素是对秦腔视听符号的进一步发展的诠释。要想评价秦腔《再续红梅缘》是否为一出尊重传统挖掘戏曲的永恒审美价值的好戏,大家一定要走进剧场看看。

这出戏是极具浪漫主义色彩的剧目,早在《游西湖》的演出中,就已经为秦腔《再续红梅缘》的成功打下了基础。《再续红梅缘》既保留了《游西湖》的核心故事和《鬼怨》《冷房》《杀生》等经典场次,又增添了卢昭容这一辅助线条,增强了剧目的可看性。全剧服装全部采用戏曲传统服饰,这就决定了演员的表演必须紧扣戏曲传统程式表演,才能跟舞台展现完美融合。李慧娘完全以戏曲正小旦行当应工,水袖功、圆场功、唱功、架子功……无一不展现了导演、演员对传统表演驾驭的炉火纯青。卢昭容则以小花旦应工,更注重花旦的表演,特别是手眼身法步的程式表现。另外还有裴生对生角道袍、水袖着装的舞台运用,判官二花脸传统架子功的展示,孟婆丑角行当的分寸拿捏,贾似道大花脸的台步唱腔及架子,小鬼们短打武生的跟头荡子……满舞台没有一个演员的表演能脱离戏曲(秦腔)传统程式化表演的范畴。

现在看来,以传统手法排演《再续红梅缘》是成功的,这更大程度上取决于对传统戏曲的敬畏。编创团队及主演看到了传统戏曲的闪光点和最有审美价值的地方,那就是一切皆可为我所用的写意构架。但大家没有毫无章法的“拿来主义”,而是让剧情和一连串的程式化动作、程式化套路、程式化编排进行了有机集合。比如裴生在第一场上场后的四句念白,结合了小生的水袖道袍传统程式组合,就非常优雅的展现了戏曲小生的飘逸美。再者在慧娘与判官的那场对手戏中,运用了大量的水袖及秦腔“行路程式+拦头音乐”组合。而经典的《鬼怨》《杀生》更不用说,那是几代秦腔人呕心沥血不断完善的一种程式化表演。所以,这出戏处处见传统,但又处处有新意。

剧本本身的立意和价值导向自不用说,浪漫主义之下对真善美的追求是每个人心之所向,抓住这个基本点,再辅助以曲折的故事,一改其他传统戏合二幕的手法,用卢昭容的戏、用其他角色的过场戏,让剧情更紧凑,更加牵住了观众的心,不断引人入胜,最终和剧情紧紧扣在一起。不得不说,在这方面《再续红梅缘》做的很优秀,实践证明也吸引了一大批青年观众。

重视传帮带及媒介宣传引导

好戏要留得下,就得不断有人演。好戏同时也要有能经得起群众考验的核心唱段。而《再续红梅缘》中的几个唱段早在2015年首演时短短几天就不胫而走,比如第一场最抒情的“桃花红,柳丝牵”,最后一场的“我愿等他到百年”,都在几天内就被戏迷广泛传唱,甚至已经在网上有了卡拉OK伴奏。同时李迎、陈黎、王航等一大批年青演员从一开始就被安排到平行角色进行排练,从这出戏诞生开始它的传承就没有停止。

在如今的媒介时代,戏曲工作者更要注重在新媒体平台推广传统艺术。这次在北京演出获得极大成功,也和网络舆论分不开。正是剧院注重了在微信、微博、抖音、快手等平台对剧目的包装宣传,才使得戏迷对演出的高期待。同时加之这五年剧院在剧照拍摄、排演纪录、短片制作等方面的大量投入和不断铺垫,让受众在剧场之外更加深入的了解了这出戏台前幕后的故事。《再续红梅缘》最初公演是四小时,立起来后再精打细磨,去芜存精删减成现在的合理长度。所以方方面面的配合聚集,加之不断打磨才能留下精益求精的这一出大戏,不但业内叫好,观众也买单。

秦腔《再续红梅缘》的创排模式证明,传统戏在当前多元化的媒介时代依旧具有很强的生命力和社会价值。同时,在全员媒介时代,戏曲作为曾经的一种高台教化的工具和娱乐方式同样具有媒介应有的属性,那就是无论何时何地,必将是“内容为王”,只有群众真正喜爱的,才能在花开剧场内外,火遍线下线上。那么以此为契机,是否可以对剧院固有的很多经典看家戏进行提升,让传统戏更适合当下的群众审美,开拓戏曲创作的恪守传统的主流导向。

作者简介

贠佳钰(播名:虎子),陕西省非物质文化遗产传播推广大使,第十二届陕西省青联委员,陕西广电融媒体集团(陕西广播电视台)《梨园秦声》《三农联盟》节目监制、主持人,云图媒介工作室负责人,青年导演。陕西师范大学戏剧与影视专业硕士研究生学历,曾赴德国埃尔福特大学传媒系交流学习,第五届“陕西好青年”荣誉获得者。导演主持作品多次荣获“中国广播影视大奖”、“陕西新闻奖”一等奖、“陕西广播影视奖”一等奖。